Ingeborg Bachmann war eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts – eine Stimme voller Zartheit und Schmerz, voller Sehnsucht und radikaler Wahrheitssuche. Geboren am 25. Juni 1926 in Klagenfurt, wuchs sie in einer Welt auf, die bald von den Schrecken des Nationalsozialismus überzogen wurde. Diese Erfahrung prägte ihre Sprache, ihre Gedanken, ihr ganzes Werk.

Bachmanns Leben war eine Suche – nach Heimat, nach Liebe, nach einer Sprache, die der Zerrissenheit der Welt gerecht wird. Sie studierte Philosophie, beschäftigte sich intensiv mit Wittgenstein und Heidegger, doch ihre eigentliche Ausdrucksform wurde die Literatur. Mit Gedichten wie in Die gestundete Zeit (1953) und Anrufung des Großen Bären (1956) wurde sie zur lyrischen Stimme der Nachkriegszeit, voller existenzieller Schwere und doch leuchtender Poesie. Später wandte sie sich der Prosa zu, suchte nach einer neuen Erzählweise, um die Gewaltstrukturen der Gesellschaft, besonders gegenüber Frauen, sichtbar zu machen. Malina (1971), der erste Band ihres unvollendeten Romanzyklus Todesarten, ist ein beklemmendes Zeugnis weiblicher Selbstaufgabe und Unterdrückung. Doch ihr eigenes Leben war gezeichnet von Entfremdung, innerem Schmerz und der Unmöglichkeit, anzukommen. Ihre Liebesbeziehungen – etwa mit Paul Celan oder Max Frisch – endeten schmerzhaft, hinterließen Wunden, die nicht heilten. Vor allem die Trennung von Frisch 1962 war für sie ein tiefer Bruch, aus dem sie sich kaum erholte. Sie zog sich immer mehr zurück, floh nach Rom, wo sie in der Via Bocca di Leone lebte – eine Frau, die sich in ihren eigenen Abgründen verlor, zerrissen zwischen Sehnsucht und Resignation.

Sie verlor sich zunehmend in einer Kombination aus Alkohol- und Tablettensucht. Alfred Grisel berichtete über einen Besuch bei Bachmann Anfang August 1973 in Rom: „Ich war zutiefst erschrocken über das Ausmaß ihrer Tablettensucht. Es müssen an die 100 Stück pro Tag gewesen sein, der Mülleimer ging über von leeren Schachteln. Sie hat schlecht ausgesehen, war wachsbleich. Und am ganzen Körper voller Flecken. Ich rätselte, was es sein konnte. Dann, als ich sah, wie ihr die Gauloise, die sie rauchte, aus der Hand glitt und auf dem Arm ausbrannte, wußte ich’s: Brandwunden, verursacht von herabfallenden Zigaretten. Die vielen Tabletten hatten ihren Körper schmerzunempfindlich gemacht“

Und dann ihr tragischer Tod: In der Nacht vom 25. auf den 26. September 1973 erlitt Ingeborg Bachmann in ihrer römischen Wohnung schwere Verletzungen durch einen Brand, den sie beim Einschlafen mit einer Zigarette ausgelöst hatte. Bachmann wurde ins Sant-Eugenio-Krankenhaus gebracht. Ihre starke Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln (Barbiturate und Benzodiazepine) und Alkohol, von der die behandelnden Ärzte nichts wussten, löste epilepsieähnliche Konvulsionen aus. Am 17. Oktober 1973 starb Ingeborg Bachmann im Alter von nur 47 Jahren an den Entzugsfolgen.

Bachmann hinterließ eine Literatur, die uns bis heute berührt – weil sie die Abgründe des Menschseins auslotet, weil sie die Zerbrechlichkeit der Seele in Worte fasste, wie es kaum jemand sonst vermochte. Ihre Werke sind ein Vermächtnis der Sehnsucht, der Liebe und der Heimatlosigkeit – und sie hallen in uns nach, lange nachdem wir sie gelesen haben. Heinrich Böll bezeichnete sie in einem Nachruf im Spiegel als „brillante Intellektuelle“, die „in ihrer Poesie weder Sinnlichkeit einbüßte noch Abstraktion vernachlässigte“.

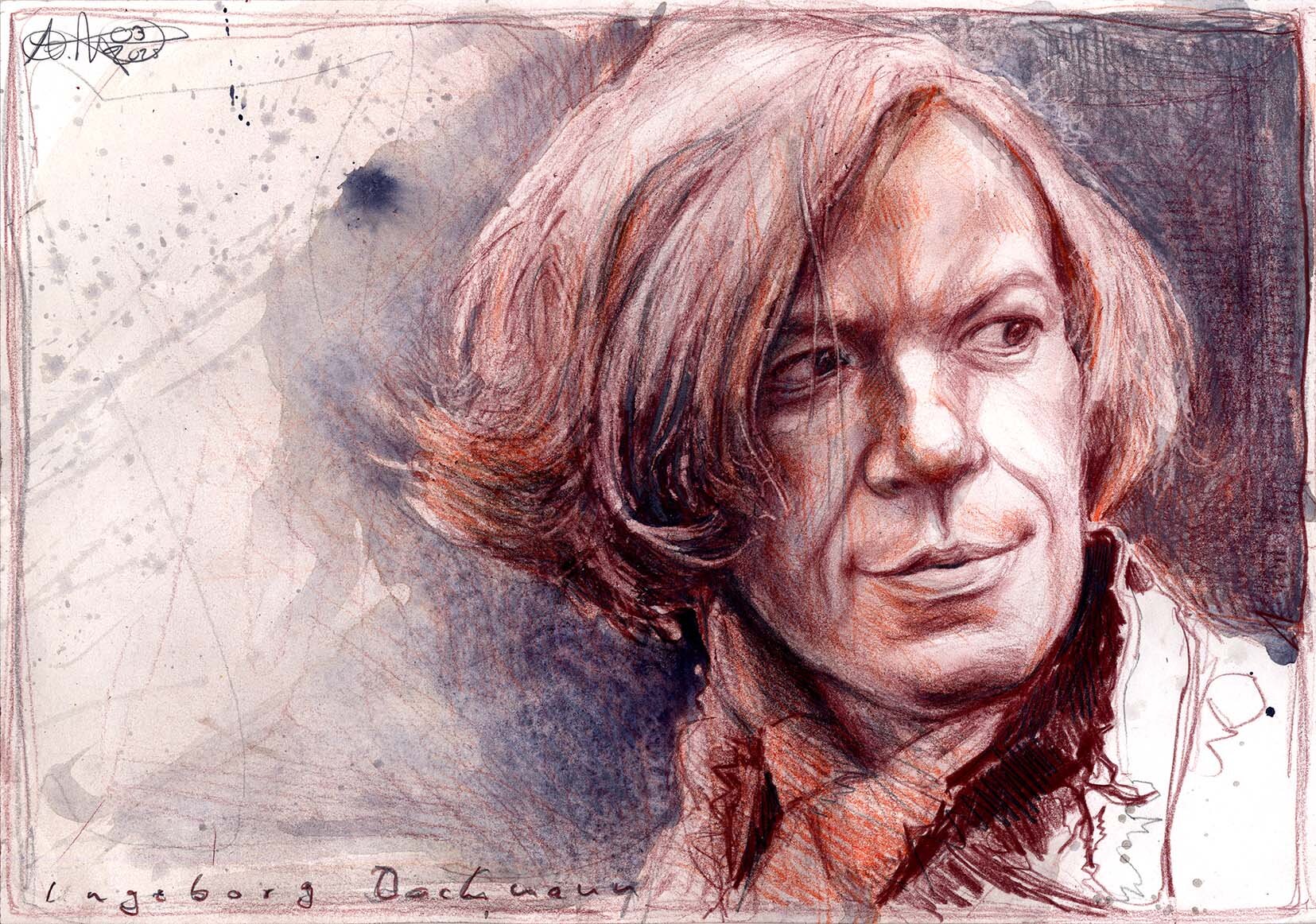

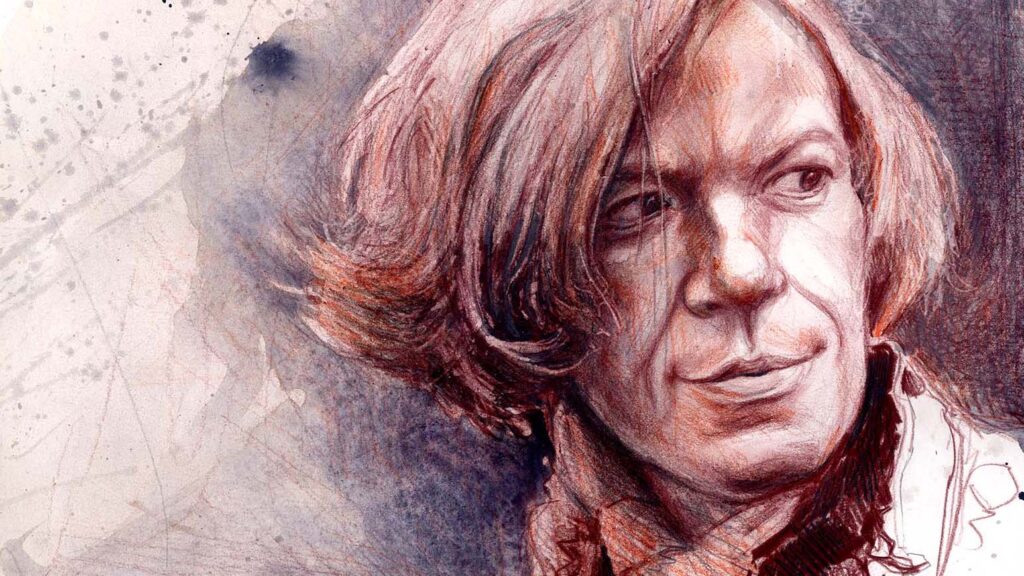

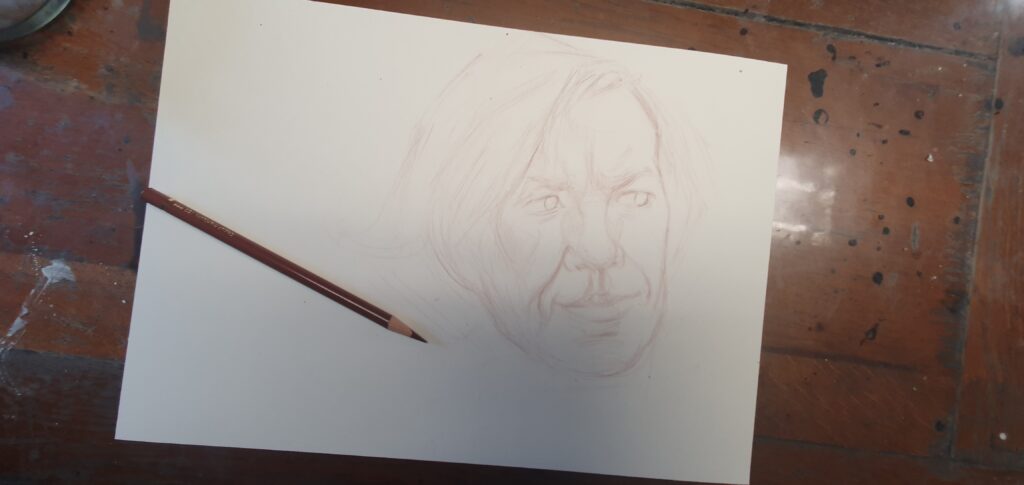

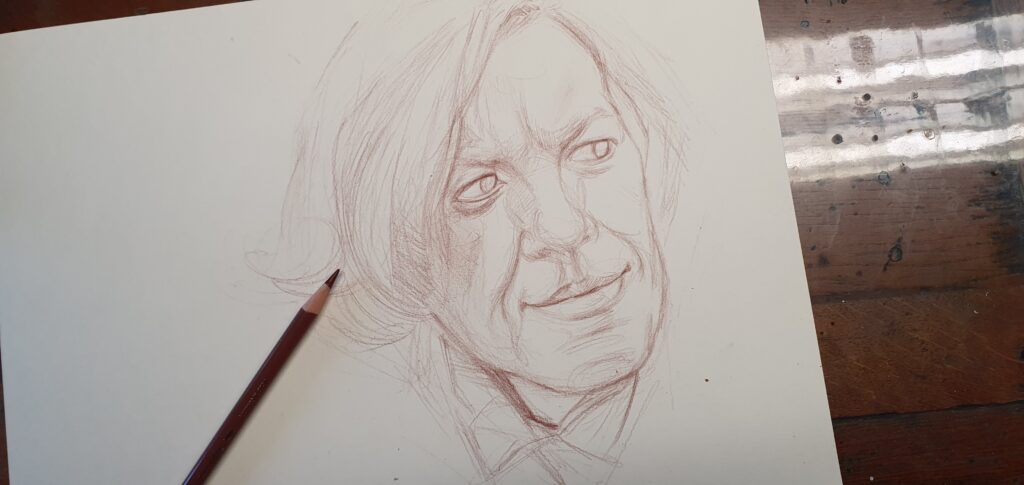

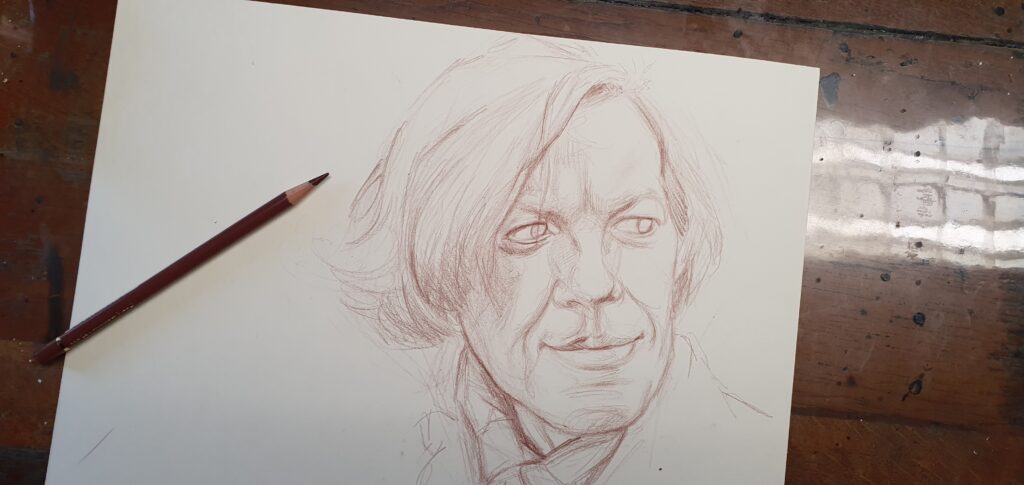

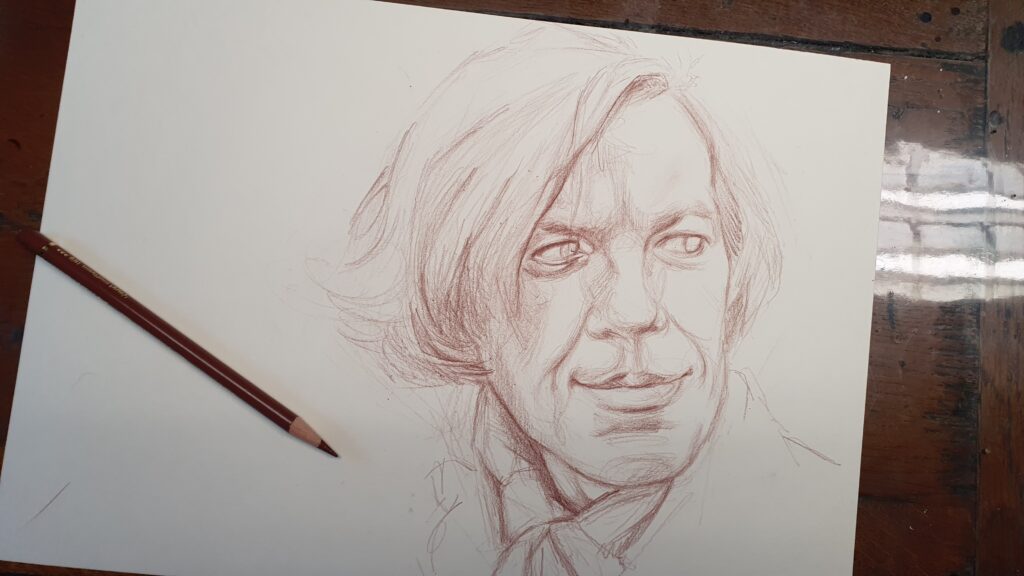

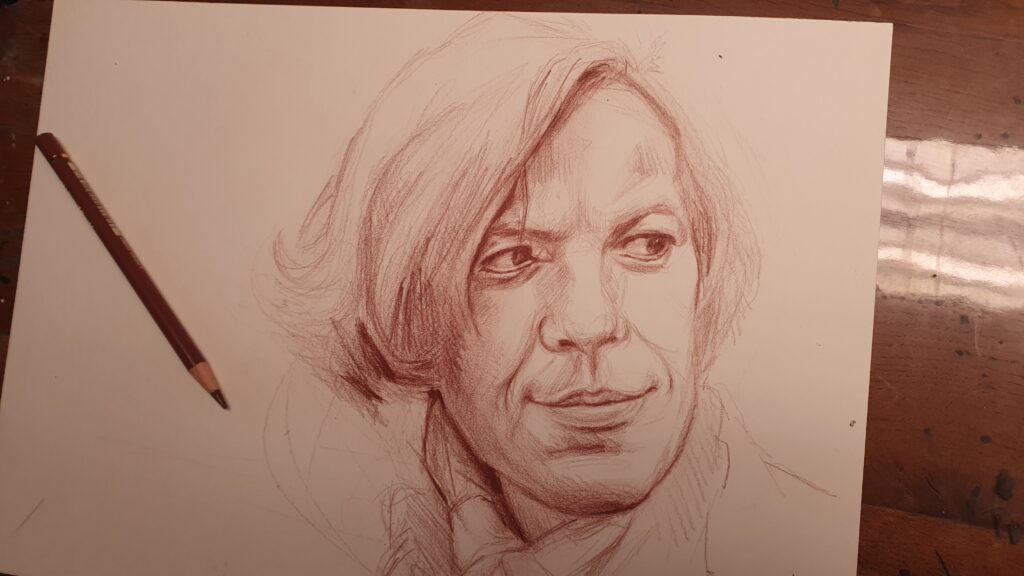

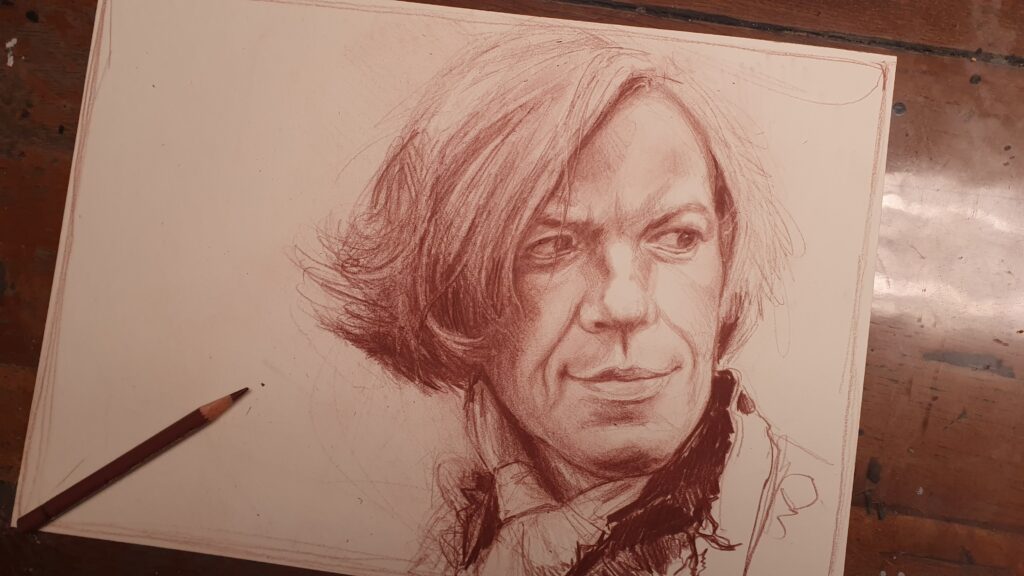

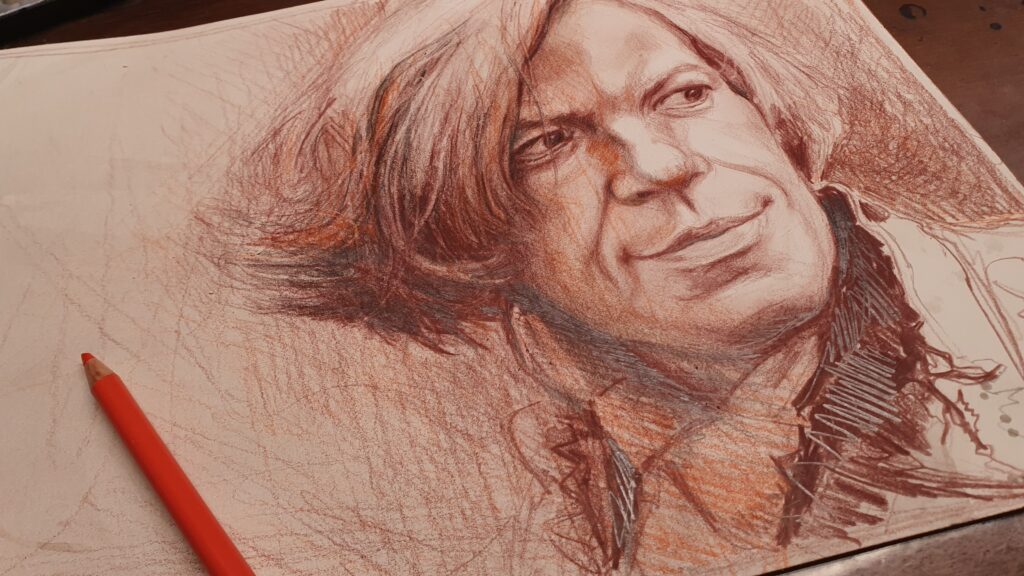

Bleistift, Farbstift, Aquarell

Wvz. 5413

Format: 250 x 350 mm

März 2025